現在、国土交通省に認定されている土壁の仕様は、小舞竹しか認められていません。しかし、長野県を含む日本の北陸地方では、葦竹(よしたけ)が、昔から使われていました。香川県の左官業界による、葦竹による土壁のせん断耐力実験では、小舞竹と同等の試験結果がでており、土壁大好きな私としては、そんな話しを聞くと自分の目で直接確かめて見たくなりました。

そうなると止まりません。

そこで、長野県の試験センターに依頼をして、葦竹による、土壁のせん断耐力を調べることになりました。

その試験体。

通し貫による伝統構法基本の木組みと、葦竹と、葦。

写真、右端が、葦竹(よしたけ)。真ん中が葦(よし)。

しかし、それにしても立派ないい葦だよなあ。

つづく。

追記

昨日は、県産材と、自然素材を使って素朴だけど、一貫したデザイン性を持つ篠ノ井の株式会社ダイコクさんの社長さんと、ひさしぶりに飲みました。

ダイコクさんの家は、一目みればわかります。そこまで一貫した家造りが出来るようになるには、それに値する根拠がなければできません。しかしその根拠を獲得する苦労は並大抵のものではありません。そのことを分かっている数少ない、社長さんの一人です。

「何でブログの更新止まってんですかあ」久しぶりのツッコミが心地よく、時間があっという間に過ぎてしまいました。

しかし、昨日の丹波島の飲酒検問すごかったあ。聞けば、公務員のボーナスの支給日に合わせた検問だそうな。ボーナスって何?

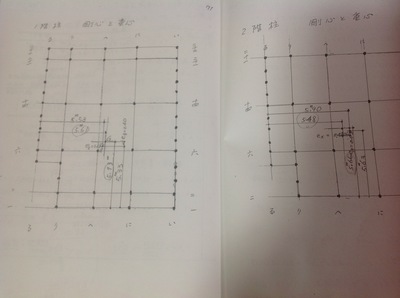

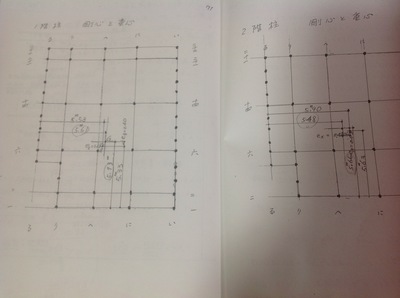

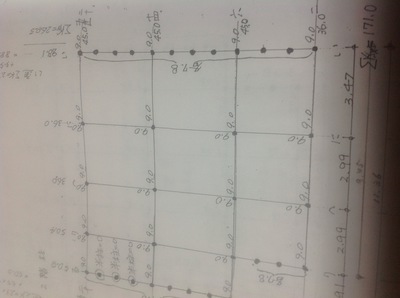

建物の重心と剛心を求め、偏心率を調べます。

1、2階とも0.15以下です。

高木家を通して、伝統構法の良さ、特徴を構造計算から学ぶことができたのは、とても大きな成果でした。

この建物の作り方のエッセンスを、現代の新築住宅の設計に生かすことが、私たちの役割と考えています。

次回は、これからの家づくりとして、高木家に準拠する性能を持つ、現代の家づくりについて、ひとつご提案させて頂きます。

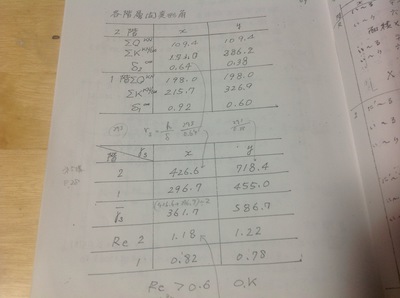

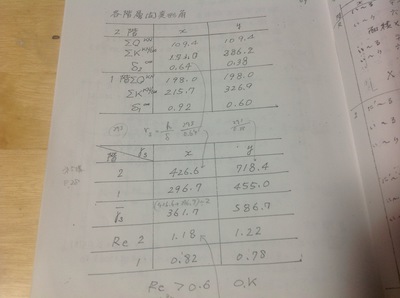

地震時、建物がどの位傾くかを確認します。

1次設計においては、最大変位で、約9mm。最小変位で、約4mm。

2次設計においては、最大変位で、約30mm。最小変位で、約14mm。

阪神淡路大震災以上の加速度がかかっても、3cmしか傾かない事になります。

このことは、剛性の高さを示しています。

現代の筋かい、金物を用いたつくりは、同様に剛性の高いつくりとなっています。この点においては、伝統構法も、現代の工法も同じですが、剛性を得る為のアプローチの方法が、決定的に違います。

現代の工法は、筋かい、金物に依存するのに対し、伝統構法では、木のしなりを生かして対応します。

筋かいや、金物では、1回の地震には対応できても、繰り返して元の強度を復元することは不可能です。つまり一発勝負です。これに対し、木のしなりは、何回でも復元できます。そのため、高木家のように繰り返し大きな地震にあっても、元の姿を維持することが出来ます。

伝統構法は、柔構造でありながら、剛性も備えた2段構えのつくりです。

この柱、梁、全て200年前のものです。

つづく

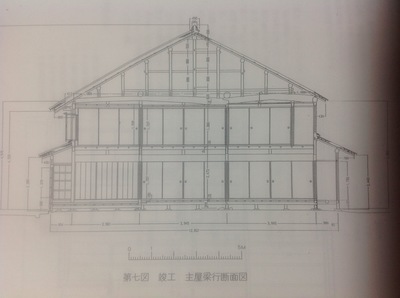

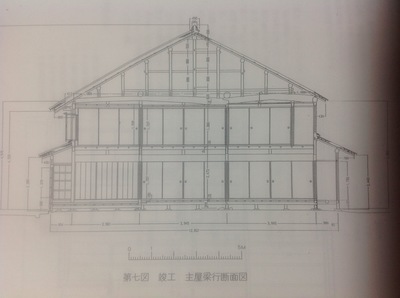

その1からのつづき

まず軸組みからです。

土壁の部分を除いた壁は、全て差し鴨居と梁、または、鴨居と梁といったダブルラーメン構造で、伝統構法の基本的な組み方で構成されています。

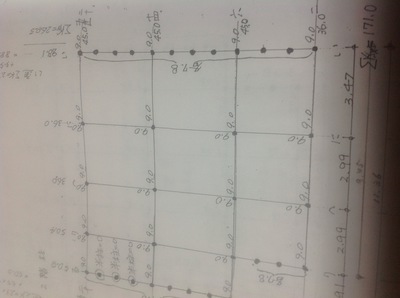

各通りの剛性を調べると、まず通りごとのバラツキが無いことがわかります。この点が、現代の間取りと決定的に違う点です。日本の本来の建築様式は、柱を碁盤の目のように配置して、空間を構成していくのが正しい手順です。

こうやって作ることによって、自然に剛性バランスが揃い、あとでも触れますが、建物の重心と剛心のズレが小さくなり、かつ、通りごとの剛性の差が小さい為に、地震時には、建物全体が、どの方向から負荷がかかっても、一様に動くことができ、ねじれも小さく済むのです。

現代の家づくりは、間取りから考えるため、壁の線で構成していくために、最も肝心な柱の位置が、バラバラに配置されて作られます。

その為、床を硬く作り、力づくで、建物の動きを抑え込まなければならず、柱頭や、柱脚を金物で補強する必要が生じます。

「我々は、達人では無いけれど、達人の伝統を踏まえて作っているのだから、間違いない。」西岡常一棟梁の言葉です。

つづく

奈良県橿原市にある重要文化財、高木家。

江戸時代後期に建てられたものです。

M7以上の地震をこれまで8回以上受けたにもかかわらず、今も建ち続けている建物です。

この高木家を伝統木構造の会で、昨年、半年間に渡り、数式のない構造力学の著者、増田一真先生を講師に迎え、構造解析を行いました。

柱の寸法は実測で12.7㎝角ということで、創建当時はおそらく、 四寸五分 (13.6㎝角)であったことが、推測できます。そうなると、木は、200年の間に、約9mm収縮すると考えられます。

もし建物を200年、もたせたいと考えるのならば、この収縮を考慮して造ることが大事です。二次設計で、あらかじめ使用部材の寸法から9mmを引いて、断面算定を行い保有水平耐力を満たしておくという設計思想です。

普段何の疑問も持たずに4寸角の柱を使っていますが、この解析を通して根本から見直していくうちに、この200年も前に建てられた建物が、いかに優れた性能を秘めているか思い知らされることになります。

つづく

< 前のページヘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次のページヘ >