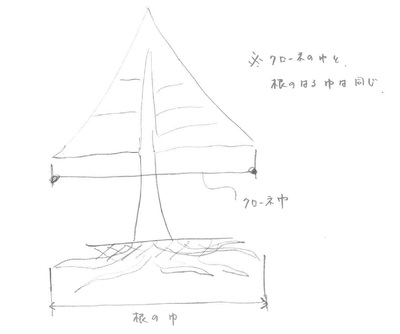

木の生長にともない、枝はどんどん横に広がっていこうとします。

その時、地中の根も同様に広がっていきます。

もし間伐をしなければ、枝だけが横に広がり、根は途中でいきづまり、十分に木を支えられなくなります。

やがて、根は土をつかみきれなくなり、その土は雨でながされ、木が倒れ、山が崩落します。

間伐作業は、僕も体験しましたが、とても重労働です。

しかも伐採したばかりの木は、水分をたっぷり保持してて、重い、重い。

戦後に植樹した木が、今、成木になっています。

木はおよそ65年で成木となりますから、今がぎりぎりの時期に来ています。

林道をたくさん作って、間伐作業を効率よくできるようにしてほしい。

今、山の厳しい実情に対し、各地でさまざまな取り組みが行われています。

森林塾の取組みを見てみる

また、山林を手入れする際の、間伐した木を天然乾燥させ、伝統構法に生かす取組みも行っています。

山の自然が保たれれば、川も海も空気もみんなきれいになります。

そして伝統構法は、まっすぐな木も、曲がった木も自由に組むことができ、みんな生かすことができます。

だから、僕は大好きなんです。

小坂建設関連ホームページはこちら

森林塾通信から

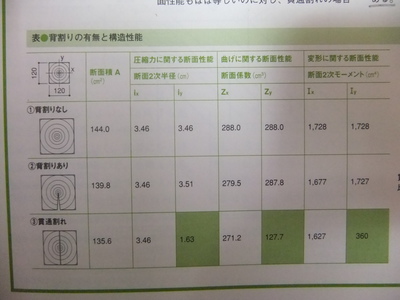

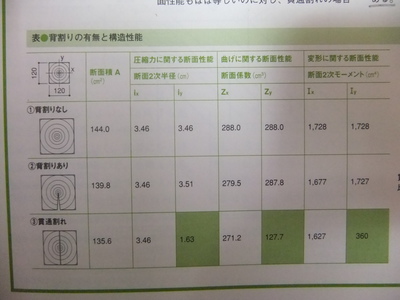

天然乾燥ならではの部材表面の「割れ」。

人工乾燥は、表面に、「割れ」は入りませんが、内部に「割れ」が起こります。

この資料で、僕が注目するのは、画像の右端の断面2次モーメントの数字ですが、背割れを入れても、強度が変わっていないという事が、ちゃんとわかります。ましてや、収縮の際に起きる表面の割れは、強度とは何の関係もないわけです。

一方で貫通割れの場合は、強度がガクッと落ちています。

以上の事からわかることは、部材の一部が割れていても、全体で木の細胞が繋がってさえいれば、木の強度は落ちないということです。

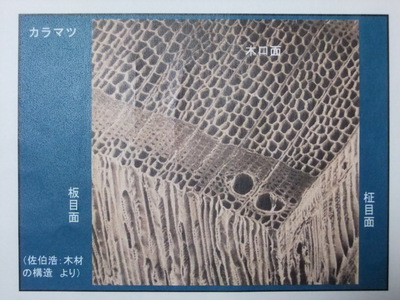

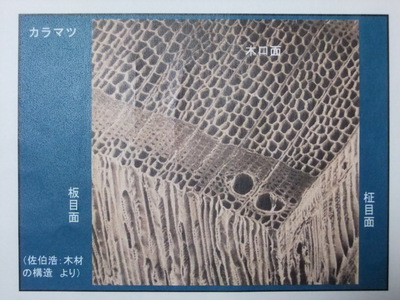

電子顕微鏡でみたカラマツです。

天然乾燥の木は、細胞が生きたままの、きれいな状態を、保つことができます。

釜にいれて、強制的に乾燥させる人工乾燥の場合は、細胞が破壊されてしまいます。

その代わり、ねじれたりする事がありません。また、表面に、割れも起こりません。

人の嗜好に木を合わせることによって、木は死んでしまいます。

「ねじれ」も「割れ」も、木が生きている証拠です。

確かに、割れていない、まっすぐな木の方がキレイです。

でも、そこで一歩控えて、木の命を尊重して、割れや、ねじれに寄り添う生き方が、一番自然から大事にされる人だと思います。

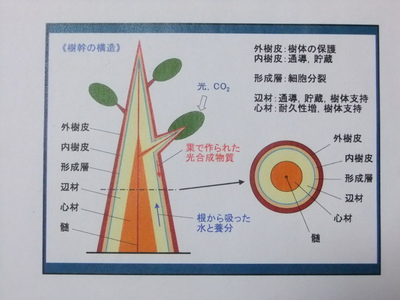

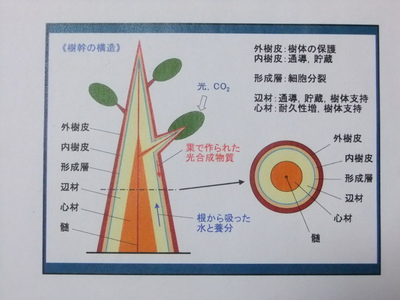

この図の形成層で細胞分裂が活発に行なわれ、成長していきます。

約30年程で、成木(大人)になります。その後は、外敵(害虫)等から、自分の身を守るために、どんどん強くなっていきます。

そして、60年程で成長が止まり、少しずつ太くなっていきます。一般の杉は、樹齢300年程ですが、屋久杉となると、樹齢は、2000年以上にもなります。

木は、石油などと違って、再生可能な資源です。

ただ、その再生も、数十年という時間が必要です。

大切に守り、次に受け渡すために、林業の再生は、私達にとって大事なテーマです。