東日本大震災。マグニチュード9.0。

いくら伝統構法とはいえ、地震に耐えることは出来ても、津波にはどうすることもできないと、自分自身、そう思いこんでいました。

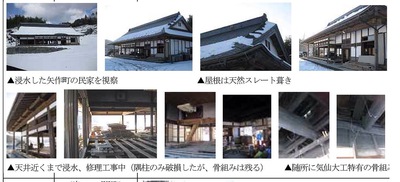

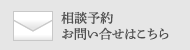

しかし、土壁で出来た古民家は津波に流されることなく、立派に残っていると耳にしました。それも一件や、二件といった数ではなくです。

岩手県陸前高田市には、そうした古民家がいくつもあることを知り、この目で確認する事にしました。

津波にも耐える家の理屈は、こうです。

今の家の外壁は、基準法や、保険の関係上、防水性能は、絶対満たさなければなりません。こうした家は、水の抵抗を外壁面全てが受けることになります。

これに対し、土壁は、水を吸収し、泥となって流れて行くために水圧を逃がすことが出来ます。

例えるなら、金魚すくいの構造と一緒で、紙が水を吸収して破れてくれるために骨組みが残るという仕組みです。

(伝統木構造の会秋山先生撮影)

岩手県のこの地方は、古くから気仙大工と言われる大工の伝統文化があり、全て、平屋の入母屋造りです。

現代の基準法による家は、水圧をまともに受けて、一件足りとも残らず流される中、気仙大工の作った古民家は、地震にも耐え、津波にも流されず、そんな民家が幾つも幾つも当たり前のように残っていました。長野の栄村で見た光景と全く同じ結果(築300年の古民家が残り、築三年や、半年の家が主要な柱の損壊)がそこにありました。

気仙大工の造る伝統建築は、小屋組において小屋束を用いず、梁の組み合わせのみで組みあげる合掌構造が特徴です。入母屋造りを出し桁で組む木組みは、本当にすばらしいの一言です。

(実際に残っている民家)

実験二日目。

三つ目の試験体の実験が、始まりました。

昨日までと違って、気持ちに余裕を持って見る事ができます。

1/150rad、1/50rad、見ていて圧倒的な安心感があります。

1/50radを超えて、ラストの最大変位までの領域に入りました。

あと少しでゴールという時、「ガクッ」と音がして、計測値がクンと下がりました。

柱のホゾがやられたようです。しかし、耐力は、その瞬間低下しただけで、再び上昇を始めました。さらに加力すると、もう一度計測値が、クンと下がりました。しかし、また、再び耐力が上昇していきます。一部が、破損しても、全体で粘る。これが伝統構法の底力です。

結局、最後の最大変位まで持ちこたえてしまいました。

実験終了直後。

試験終了後、早速、試験体をひっくり返しホゾの状態をみます。

やっぱり割れていました。これに対処するには、単にホゾの長さをあと少し長く作ればいいだけです。

でも、一歩考えを深めると、その改良は、必ずしも必要ではないと考えることができます。

理由は、二つ。現に今回の作りで、十分な結果が出ているということ。

それともう一つの理由は、木は自然のものですから、割れ方は木の繊維に沿って斜めに割れたり、微妙な曲線を描きます。

ですから、ホゾに直交する込み栓の辺に沿って真っ直ぐには、絶対に割れません。必ず引っ掛かりがおきます。わずかな引っ掛かりがおきるだけで、木にはめり込みが生じ、耐力を維持することが出来ます。

実験を通し、この壁は究極の状況で、人の命を護る壁として信頼できる。

そのことが確信できた日となりました。

その日の深夜。実験をしてくれた試験場の方から速報として、実験データがメールで送られてきました。こんな時間まで一生懸命協力して頂き、本当に感謝です。

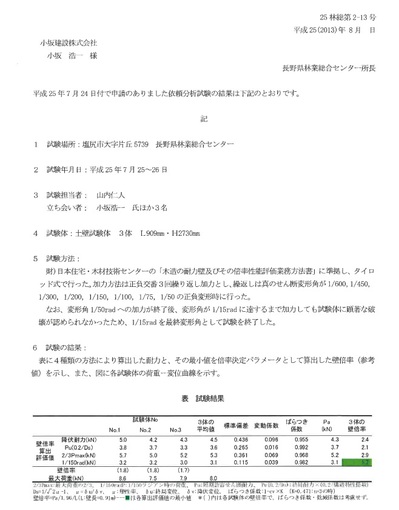

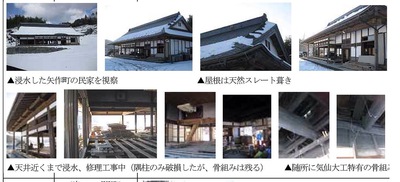

そして、先日この試験の報告書が届きました。

壁倍率1.7倍。

当初の目標1.5倍をクリアしました。

尊敬する法隆寺最後の宮大工、西岡棟梁の言葉を思い出します。

「我々は達人ではないけれども、達人の伝統をふまえてやっているのだから間違いないんや。」

了。

1つ目の試験体の結果に、その場に立ち会った人たちは皆、驚きと、感動で興奮しながら、結局は、昔の人ってすげーんだな。ということ以外の言葉が見つかりませんでした。

変形しきった土壁を元に戻す過程においてですら、土壁は耐力を示し、役目を終えてもなお、頑なにがんばり続けている姿に私は、チョット感動しました。

私たちは、何ひとつ新しい事や、工夫を加えていません。

2つ目の試験体も同様の結果が出ました。

一日目の実験は、ここで終了となりました。

つづく。

変形角1/150 rad(ラジアン)を超え、1/75、1/50 radまで加力していきます。

1/50まで変形させると、土壁のひび割れがはっきり見て取れるようになり、木のきしむ音もミシッ、ミシッと試験場に響きます。

昔から受け継がれてきた日本家屋の作りは、地震時の第一波は土壁が受け止め、振幅が大きくなるにしたがい、土壁は木に力を受け渡し、木の曲げ、せん断応力がその後の揺れを引き受ける2段構えのつくり。

これに対し、現代の筋違、構造用合板、を用いた耐力壁の作りは、一回の衝撃に耐えきれるかどうかで屋内の安全性が決まってしまう1段構えのつくり。

1/50radを超えた試験体は、圧倒的な安心感を持って、最大変形1/15radに向かって加力が続けられました。

試験場にはいつの間にかセンターの職員の方々が集まってこられていました。

測定器のスピーカーから変位量が読み上げられていきます。

「117.1、118.2、、、、、。」

1/15radの変位量は182mm、やく18cmといったところです。

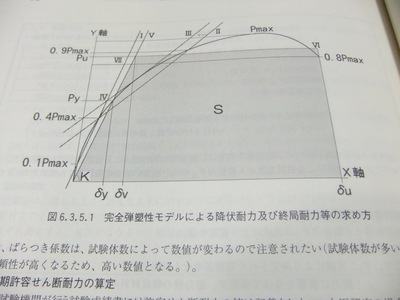

モニターには、せん断耐力7.0KN(キロニュートン)(やく700kg)を維持したまま、試験体がずっと耐力を維持し続けている様子が見て取れます。

これが筋違や構造用合板なら、とっくに壊れている状態です。

「175.0、178.0、180.0、、、」

あともう少し、がんばれ!

試験場にいた人たちみんなおそらく、おなじ気持ちでいたと思います。

「181.0、182,0、183.0、184.0、185.0。」

おおっ!!すげー!最後まで耐力を維持したまま、頑張り抜きました。

試験終了直後の土壁。

つづく。

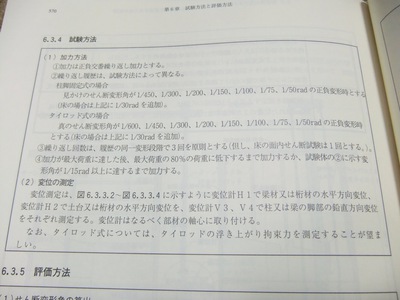

実験の様子

国の基準にそって、変形角1/600、1/450、1/300、1/200、1/150、1/100、1/75、1/50、と徐々に変位を大きくさせていきます。

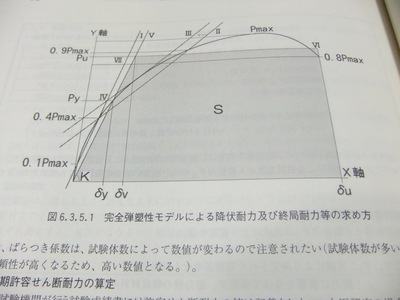

最終的には、最大荷重の80%に応力が低下するか、変形角が、1/15に達するまで加力します。

壁倍率の数値として採用されるのが、変形角1/150radの時の値で、損傷限界とされる値です。

建築において、よく耳にする壁量を満たすということは、その建物が震度3程度の揺れにあった際、建物の変形角を1/150にとどめる為にひつような耐力を満たしているということです。このことは、震度6の揺れにあった際には、建物は損傷するが、倒壊には至らないという強度となります。このときに設定される変形角は1/50radです。

言い換えると、壁量を満たした建物は、震度3の時には高さ3mの建物は2cm傾き、建物は損傷せず、震度6の時には、6cm傾き、建物は損傷するが、倒壊には至らない。これが現在、国の想定する耐震基準です。

したがって今回の実験も、国の想定に基づき、1/150の時の壁のせん断耐力を測定し、1/50まで変形させることになります。そのあとは、試験体が壊れるか、耐力が最大耐力の80%(0.8Pmax)まで低下するか、もしくは変形角が1/15になるまで加力することになります。変形角1/15radとは、高さ3mの建物が20cm傾いた状態です。

試験体に徐々に力が加えられていきます。やがて1/150まで力が加えられました。パソコンに送られてくるデータをみると3KNまでグラフがとどいているのが確認できました。

この加力を同一試験体に3回繰り返し、三つの試験体全てに一様に3KN程度の耐力が測定されれば、目標の壁倍率1.5倍は、クリアできる事になります。

つづく。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次のページヘ >